SCHIMMELSCHÄDEN

Die fachkundigen Kenntnisse und Praxis-Erfahrungen zu den Ursachen und zur Beseitigung von Schimmelschäden sowie modernste technische Ausrüstung für mikrobiologische Probenahmen in Kooperation mit einem akkreditierten Mikrobiologie-Speziallabor sind die Grundlage für unsere maßgeschneiderten Sanierungskonzepte und für nachhaltige Schimmel-Sanierungen.

Schimmel – der zwiespältige Pilz

Schimmelpilze sind in unserer Umgebung und in der Natur allgegenwärtig. Sie treten in zahlreichen unterschiedlichen Arten an Materialien und in der Luft auf. In den normal üblichen Erscheinungsformen und Hintergrund-Konzentrationen sind sie für die Gesundheit der meisten Menschen unproblematisch.

Auch wenn Schimmelpilze in vielen Kontexten negativ wahrgenommen werden, gibt es zahlreiche Arten, die für den Menschen und die Natur von großem Nutzen sind. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Medizin (z.B. Penicillin), der Lebensmittelproduktion (z.B. Käsesorten wie Roquefort und Camembert oder Sojasauce) und der biologischen Schädlingsbekämpfung (z.B. Trichoderma zur Bekämpfung von Schimmel- und Fäulniserregern auf Pflanzen).

Allerdings können Schimmelpilze für die Gesundheit relevant werden, wenn sie z.B. auf gesundheitlich sensibilisierte Menschen, z.B. mit geschwächtem Immunsystem oder mit Allergien (insbesondere Atemwegs-Allergien, Asthma) treffen. Bisher gesundheitlich unbelastete Menschen können allerdings nach häufigen oder anhaltend überhöhten Schimmelbelastungen gesundheitlich zunehmend empfindlicher auf Kontakte mit Schimmelpilzen werden (Sensibilisierung). Dabei gibt es allerdings keinen Automatismus, sodass unterschiedliche Personen bei identischer Schimmel-Exposition ganz verschieden oder auch gar nicht reagieren.

Schimmelpilze können, wenn sie in Innenräumen wachsen, gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Besonders problematisch sind sie, wenn sie in großen Mengen auftreten und die Belüftung unzureichend ist. Die gesundheitlichen Auswirkungen variieren je nach Art des Schimmels, der Menge und der individuellen Empfindlichkeit des betroffenen Menschen. Hier sind die wichtigsten gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmel in Innenräumen verbunden sind:

- Schimmelpilze produzieren Sporen (vergleichbar mit flugfähigen Pflanzensamen) und Mykotoxine (Schimmelgifte), die beim Einatmen in die Lunge gelangen und Atemwegs-Beschwerden verursachen können.

- Aber auch Hautkontakt mit Schimmelsporen oder Mykotoxinen kann bei sensibilisierten Personen allergische Reaktionen auslösen. Wenn die Haut mit Schimmel in Berührung kommt, können verschiedene Symptome auftreten, die von Juckreiz über milde Hautreizungen bis hin zu schwereren allergischen Reaktionen/Hautentzündungen reichen.

Sonstige Risiken und mögliche Folgen von Schimmelbefall

- Luft-Geruchs-Belästigungen, durch gasförmige Abbauprodukte (Geosmine, MVOCs)

- Gesundheits-Wirkungen der Geruchsgase sind noch nicht erforscht

- Mentale Beeinträchtigungen, Ekel

- Beschleunigter Schimmelbefall an angrenzend gelagerten Lebensmitteln

- Materialzerstörungen, z.B. an Kunstwerken, Fotos, Dokumenten, Schüttgütern

- Hartnäckige Geruchs-Belastungen an Materialien

- Begünstigt weitere Schad-Organismen: Staubläuse, Milben, holzzerstörende Pilze

- Wertminderung bei Immobilien

Schimmel Erkennen

Meist wird ein Schimmelbefall erst bemerkt, wenn er sichtbar auffällt. Dies kann anfänglich ein heller oder grauer Schimmer auf einer Material-Oberfläche sein. Oder er wird erst zu einem

fortgeschrittenen Entwicklungsstadium an einer verdeckten Stelle, z.B. hinter einem Möbel entdeckt (Verfärbung, Belag, grüner Schimmelrasen). Oftmals ist die Möbelrückwand aus Holzfaserplatte

sichtbar befallen und die Wand (noch) unauffällig, weil der Holzwerkstoff leichter von Schimmelpilzen besiedelbar ist.

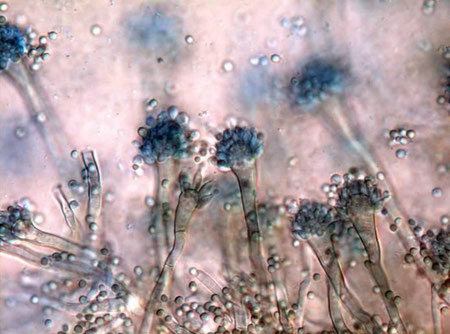

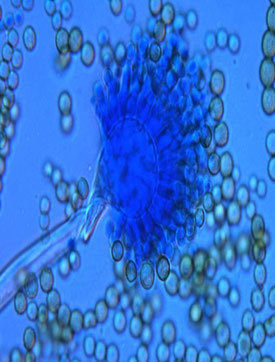

Bevor ein Befall allerdings mit freiem Auge sichtbar wird, ist er bereits vorhanden, da die einzelnen Mikroorganismen zunächst mikroskopisch klein sind. Schimmelpilze sind mit bloßem Auge erst

dann erkennbar, wenn sich Luftmycel aus vielen Pilzzellen entwickelt und die Sporenbildung (sichtbar an Verfärbungen der Oberfläche) begonnen hat. Ihre meist farblosen Mycelien reichen dann schon

wesentlich tiefer und weiter als der sichtbare Teil vermuten lässt. In vielen Fällen macht sich der Schimmelbefall durch Verfärbungen auf Oberflächen und durch auffällige Gerüche bemerkbar.

Schimmelpilze verbreiten sich durch Sporen, die bereits bei geringsten Luftbewegungen an die Umgebung abgegeben werden. Je nach Größe und Gewicht lagern sich die Sporen unterschiedlich schnell

ab. Insbesondere sehr kleine (2-5 µm) Sporen können über viele Stunden in der Luft schweben und sind damit über die Atemwege aufnehmbar.

Während des Wachstums produzieren Schimmelpilze flüchtige Stoffwechselprodukte, sogenannte MVOCs (aus dem Englischen: microbial volatile organic compounds), die in die Luft ausgasen. Der typisch

muffige Geruch ist auf solche Stoffe zurückzuführen.

Manche Schimmelpilze produzieren Mykotoxine. Das sind giftige Substanzen (Pilzgifte), die gesundheitsschädlich sind.

Es gibt auch schimmelartig aussehende Wand-Verfärbungen, die kein Schimmelbefall sind.

Dies können feine Partikelverschmutzungen sein, die z.B. durch Ablagerungen aus vorbeiströmender Luft stammen. Dieses „Fogging-Phänomen“ unterscheidet sich im Erscheinungsbild etwas von einem

Schimmelbefall und kann vom erfahrenen Sachverständigen visuell identifiziert werden. Eine labormäßige Identifikation ist auch durch mikrobiologische

Untersuchung von Folienkontaktproben möglich.

Schimmel-Untersuchungs-Methoden

Der Nachweis von Schimmelpilzen in Luft- oder Materialproben kann im Labor mit mikroskopischen und kultivierungstechnischen Methoden erfolgen. Dabei werden sowohl die Konzentrationen als auch die

Gattungen und Arten der Pilze ermittelt. Aus diesen Befunden kann dann auf die Herkunft (z.B. baulicher Feuchteschaden) und auf die gesundheitliche Relevanz der Schimmelbelastung

(Mykotoxinbildung, Allergene) geschlossen werden.

Anhand von fachlichen Richtwerten und Labor-Erfahrungswerten zu normalen Hintergrundbelastungen wird dann beurteilt, ob eine auffällige Belastung vorliegt.

Wenn ein schimmeltypischer Modergeruch auftritt oder wegen einer gesundheitlichen Auffälligkeit ein Schimmelverdacht besteht und kein sichtbarer Schimmelbefall vorliegt, so ist ein vorhandener und noch nicht sichtbarer oder ein versteckter Befall mit Verbindung zur Raumluft zu vermuten. In diesem Fall wenden wir mikrobiologische Untersuchungen an.

Nach Wasserschäden, bei denen Wasser z.B. in Bodenaufbauten, Hohlräume oder Dämmschichten eingedrungen ist, muss unter bestimmten Umständen damit gerechnet werden, dass verborgene Befälle mit Bakterien und Schimmelpilzen vorliegen, die möglicherweise sanierungsbedürftig sind. Für die weitere Erkennung und Beurteilung werden dann Materialproben entnommen und mikrobiologisch untersucht.

Wir wenden folgende mikrobiologische Schimmel-Untersuchungsverfahren an:

Für Luftkeimuntersuchungen führen wir mittels elektronischem Luftkeimsammler jeweils eine Partikelsammlung zur Gesamtsporenbestimmung auf einem Objektträger durch. Der Luftkeimsammler ist ein Gerät, das eine bestimmte Luftmenge (z.B. 200 Liter) exakt abgemessen ansaugt und mit hoher Geschwindigkeit in einer Messkammer über eine Schlitzdüse auf einen klebrigen Objektträger bläst. Die dabei auf dem Objektträger applizierten Partikel (Sporen, Zellbestandteile und andere Partikel) werden im Labor mikroskopisch ausgewertet. Im Vergleich mit einer zugehörigen Freiluftprobe und üblichen unkritischen Hintergrundbelastungen wird ermittelt, ob in der beprobten Luft eine auffällige Schimmelbelastung vorliegt.

Die früher verwendete kultivierende Methode mit Probenahme auf schimmelsensitiven Nährmedien und anschließender Kultivierung wird gemäß Regelwerk im Zusammenhang mit Schimmelschäden im Bauwesen nicht mehr empfohlen. Die hohe Analyse-Empfindlichkeit dieser Methode ist für unseren Anwendungszweck weniger gut geeignet und liefert wegen der erforderlichen Kultivierungszeiten erheblich längere Untersuchungszeiten.

Für Oberflächenuntersuchungen beproben wir die zu untersuchende Oberfläche mit sterilen Klebefilm-Probenträgern. Diese werden im mikrobiologischen Speziallabor mikroskopisch auf Schimmelpilze und andere auffällige Partikel untersucht.

Für Materialuntersuchungen entnehmen wir Materialproben. Je nach Anwendungsfall nutzen wir dafür pro Probe eine oder mehrere der nachfolgenden Labor-Untersuchungen:

- Mikroskopie von Materialoberflächen oder von mehreren Tiefenschnitten der Probe;

- Verdünnungsuntersuchung / Suspensionsverfahren (kultivierend) – Bei der Materialverdünnung werden Proben bzw. Teile davon zerkleinert und suspendiert. In der Suspension werden auf Nährmedien anzüchtbare Pilze und Bakterien analysiert. Diese Methode eignet sich besonders für alle porösen Materialien (z. B. Dämmstoffe, Holzwerkstoffe).

Wir nutzen beide Methoden zusammen, z. B. für die Untersuchung von Dämmstoffproben aus Bodenaufbauten nach Wasserschäden.

Die Untersuchungsbefunde dienen neben anderen Kriterien zur Beurteilung, ob der Bodenaufbau gemäß dem Regelwerk verbleiben kann oder

ausgetauscht werden soll.

Schimmel-Ursachen

Bei einem Schimmelschaden im Gebäude ist nicht nur die fachgerechte, nachhaltige Beseitigung des Schadens ausreichend. Es muss auch eine erneute Besiedelung mit Schimmelpilzen verhindert werden. Dies gelingt nur, wenn die Befalls-Ursachen bekannt sind.

Hierzu ergründen wir die Ursachen für die Schimmelentstehung mittels bewährter Untersuchungs- und Messmethoden sowie langjähriger Erfahrungen.

Es ist allgemein bekannt, dass bei Schimmelschäden immer Feuchtigkeit oder Wasser im Spiel ist. Jedoch spielen für die richtige Beurteilung und für das maßgeschneiderte Sanierungskonzept auch andere maßgebliche Einflüsse eine Rolle, insbesondere:

- Rückwärtige Materialfeuchte

- Innenkondensation (Luftfeuchte/Oberflächentemperatur)

- Bestehen aktuell noch schimmelkritische Bedingungen?

- Jahreszeitliches Auftreten

- Nutzungsbedingungen / Nutzungsverhalten

- Bauseitige Bedingungen

- Wärmebrücken

- Baulicher Wärmeschutz

Oft liegt insbesondere bei Schimmel in Mietwohnungen die polarisierende Fragestellung vor: Sind es maßgeblich Gebäudeseitige oder Nutzungsseitige Schimmel-Ursachen ?

Schimmelwachstum an Innenraum-Wänden wird verursacht durch schimmelkritisch übererhöhte Feuchtigkeit an der Wand-Oberfläche im Raum. Überhöhte Oberflächenfeuchtigkeit kann sowohl bauseitige als auch nutzungsseitige Ursachen haben:

Gebäudeseitige Ursachen

Schimmelkritisch überhöhte Wand-Oberflächen-Feuchtigkeit kann verursacht sein durch:

- rückwärtig durchfeuchtete Mauer

- undichte Fassade (Risse, Putzschäden, poröser Anstrich, Dach undicht)

- undichte Balkonanschlüsse

- undichter Keller

- aufsteigende Mauerfeuchte

- Undichtigkeiten in Bädern oder Küchen

- undichte Rohrleitungen im Mauerwerk

- Innenkondensation

Innenkondensation bedeutet, dass die relative Luftfeuchtigkeit von Raumluft durch Abkühlung vor kühlen Oberflächen ansteigt und sich der betreffende Baustoff oberflächennah mit Feuchtigkeit anreichert. Dadurch wird Schimmelbildung begünstigt.

Wenn durch Abkühlung von Raumluft an kühlen Oberflächen die relative Luftfeuchtigkeit dort auf über 70% steigt, beginnen Schimmelpilze sich dort zu vermehren.

Bauseitige Ursachen für Innenkondensation sind:

- Wärmeschutzmängel, unzulässige Wärmebrücken

- Geometrische Wärmebrücken an Gebäude-Außenecken

- Winterlich schimmelkritisch zu kalte Wandoberflächen

- Schimmelbildung auch bei richtigem Heizen und Lüften

- Fehlende oder unzureichende Lüftungsmöglichkeit

- kein geeignetes Fenster

- fensterloser Raum ohne wirksame technische Lüftung

- Keine Raumheizung

- Ungeeignete Innendämmung

Nutzungsseitige Ursachen

Mögliche nutzungsseitige Ursachen für Innenkondensation sind:

- Innenkondensation verursacht durch:

- Überhöhte Raumluftfeuchtigkeit

- Unzureichende Raumlüftung

- Unzureichende Beheizung

- Im Keller: Dauerlüftung im Sommer

- Zirkulationsbehinderung der warmen Heizungsluft

- Großflächige Möbel dicht vor Außenwand

- Heizkörper verdeckt

Sanierungskonzept

Nachdem alle Ursachen für die Schimmel-Entstehung ergründet sind, erstellen wir das zugehörige Sanierungs-Konzept. Im Sanierungskonzept gehen die Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung Hand in Hand mit den Maßnahmen zur Ursachen-Beseitigung.

Angepasst an die Art der Ursachen ergeben sich grundsätzlich folgende

Maßnahmen-Bereiche:

Sofortmaßnahmen zum Beispiel

- Eindämmen der Raumluft-Kontamination

- Luftaustausch

- Hepa-Luftfilterung

- Sporenbindung

- Abschottung hoch belasteter Bereiche

Schimmelsanierung

Eine wirksame Schimmelsanierung erfordert vorrangig eine restlose mechanische Entfernung des Befalls und aller porösen, befallenen Materialien. Die Anwendung von Bioziden und Desinfektionsmitteln (z.B. auch als Sprühnebel„ „Fogging“) ist als Sanierungsmaßnahme nicht sinnvoll, da die verbleibende Biomasse der Organismen damit nicht entfernt wird und einen günstigen Nährboden für einen erneuten Befall darstellt. Außerdem bleiben in den abgetöteten Organismen die Allergie auslösenden Substanzen weitgehend erhalten und können gesundheitliche Auswirkungen hervorrufen. Außerdem können verschiedene Substanzen in manchen Bioziden selbst gesundheitlich problematisch sein.

Unser Sanierungskonzept für Ihr Objekt stellt die Abfolge der Sanierungsschritte, die Schutzmaßnahmen und die Erfolgskontrollen gemäß dem Technischen Regelwerk dar. Außerdem werden die Maßnahmen zur Beseitigung der Schadensursachen dargestellt.

Für die Erfolgskontrolle der Schimmelsanierung wenden wir u.a. mikrobiologische Tests an.

Bauseitige Maßnahmen

- Bei rückwärtiger Mauerdurchfeuchtung

- Abdichtungsmaßnahmen (Keller/Fassade/Dach/Bauteilanschlüsse/Nassräume)

- Mauerwerkssperren

- Leitungslecks beseitigen

- Bei Innenkondensation und Verdacht auf Wärmeschutzmangel

-> Wärmeschutzprüfung

-> Raumseitige Wandoberflächentemperatur erhöhen

- Außendämmung

- kapillaraktive Innendämmung

- Kondensationsschutz-Beschichtung

- Bauteiltemperierung

- Unbeheizte Räume: Heizung einbauen

- Technische Lüftung in fensterlosen Räumen

- Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Nutzerseitige Maßnahmen

-> Nutzungs-Analyse mit Langzeit-Raumklima-Reihenmessungen

- Verhaltens-Änderungen bei Heizen und Lüften

- Verhaltens-Änderungen Umgang mit Nässe in Bad und Küche

- Kein winterlich offenes Wäschetrocknen

- Raumklima-Überwachung mit Thermo-Hygrometer

- Möblierungs-/Ausstattungs-Änderungen

Rufen Sie uns einfach an und schildern Sie ihr Problem. Wir erklären Ihnen dann, wie wir bei Ihrem Problem vorgehen und nennen Ihnen den Kostenrahmen. Ein Ortstermin kann meist innerhalb von zwei Wochen stattfinden.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ihr Dipl.-Ing. (FH) Manfred Tischer

Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. (FH) Tischer

Feuchtigkeitsschäden und Schimmel-Schäden an Gebäuden

Bavariastr. 1, 80336 München

Tel. 089-6223 2755

Fax 089 6223 2756

Email: sv4@ svti.de